Дерево

Я вышел из дома и направился по часовой стрелке Садового кольца: мимо шереметьевского странноприимного дома, до перехода, на сторону полиграфического института, мимо него.

У меня есть одна смешная фобия: я паникую, когда иду по улице в наушниках, — мне всегда кажется, что я не услышу машину въехавшую на тротуар или приближение бандита. По тёмную и глухую сторону моего темени уже рвутся моторы и лязгают ножи, и смерть страшно потрясает костями, — а у меня в левом ухе Ашкенази, в правом — Превин, — и ничего из этого я никогда не услышу, так и умру. Так и сгину. Ещё я иногда соображаю: есть ли такая музыка, под которую никогда не умрёшь? Например, я думаю, глупо погибать под весёлые летние песни. То есть такие песни, которые приятно слушать в жару, которые поют о чём-то юном и лёгком, о любви. Они так нелепы для такого большого события, что как бы встают на твою защиту.А вот под академическую музыку можно умереть всю. Это сопровождение способно привнести в смерть любую краску. «—Он умер под адажиетто Малера. — О, он имел вкус умереть!.. — А этот ушёл, слушая Хиндемита. — Какая страшная смерть! — Прелюдия Баха. — Он жил пошляком и пошляком он умер!»

Не то что об этом вообще стоит думать. Но очень не хочется закончить свой жизненный путь с Пендерецким в наушниках. Согласитесь, это было бы неприятно. Поэтому я не слушаю Пендерецкого и Шуберта. Не ношу плеер на улице, редко выхожу из дома и живу в постоянном страхе.

Я вышел из дома и направился по часовой стрелке Садового кольца: мимо шереметьевского странноприимного дома, до перехода, на сторону полиграфического института, мимо него.

Моей целью был Покровский бульвар. Через Мясницкую улицу и по бульварам.

Навстречу мне шёл пожилой мужчина. За то время, что я его вижу перед собой, он два раза обернулся назад и два раза тяжело вздохнул.

Ужасное разочарование — холодный апрель. Да? А мне это всё надоело чудовищно. Чувство такое, что пока не станет наконец тепло, ничего не сдвинется с мёртвой точки. Всё замерло. В наших широтах поздняя осень и ранняя весна особенно способствуют душевным болезням. Может быть потому, что полностью предоставляют тебя твоему воображению. Когда видишь серые коробки домов — обломки эпохи — хочется лечь и плакать. Иные говорят: у нас куча психов на улицах! Они говорят это себе под нос, на улице. Правда, многие говорят сами с собой. Не каждый из них, конечно, лежит под хрущевкой в слезах… Впрочем, я не могу это утверждать.

А если Россия распадётся, то в какой из Россий вы останетесь жить? Вот вопрос.Мимо шереметьевского странноприимного дома, до перехода, на сторону полиграфического института, мимо него.

В старике есть нечто прекрасное. Не в каждом, как вы поняли, старике, а в конкретном, который идёт нам навстречу. Старики, по-моему мнению, делятся сначала на две категории: скандальные и спокойные. Потом они отпочковываются по более узким категориям: советский, интеллигентный, странный, свой. Далее: жухлый, квёлый, энергичный, замечательный, дурной, сумасшедший, родной. Я никогда этим всерьёз не занимался, потому что не очень хочется делить стариков. Есть, наверное, в мастерских художников хорошие карты стариков: большие полотна, где всё очень подробно и метко отрисовано и описано. Поскольку все художники живут на мансардных этажах в районе Китай-города, я, как дойду до Покровского бульвара, обязательно заскочу к ним, к художникам, и проверю их вариант классификации.

Мимо шереметьевского странноприимного дома, до перехода, на сторону полиграфического института, мимо него.

Поскольку топография склонна обманывать, всегда приятно увидеть, что улица, называемая «кольцом», действительно мягко заходит за угол на горизонте. Кстати, мы говорили о психах на улицах? Старик вот тоже бурчит. Но! Это чудный старик. Не старик, — а чудо! Очень хороший. Я на глаз это определяю безошибочно.

Короче, замечательный. Он, думаю, мог бы плакать под хрущевкой. Теоретически, конечно. Я бы мог отвести его туда и посмотреть, что будет… Это мысль. Но мы и идём в разные стороны. Ладно, в общем. Проехали.А если включить ему Баха или Моцарта, он заплакал бы под хрущевкой? Что же это за бездушный такой старик, не плачущий и не покорённый! Ну хватит наговаривать. Конечно заплачет. Ох, но он будет страшным пройдохой, если не заплачет! Придётся монтировать, а это так унизительно! В принципе, можно прямо сейчас заснять его фальшивые слёзы, а потом положить куклу в тёмном пальто (на самом деле, старик одет в зелёную куртку) у хрущевки и смонтировать.

Мимо полиграфического института, в сторону проспекта Сахарова. Апрель.

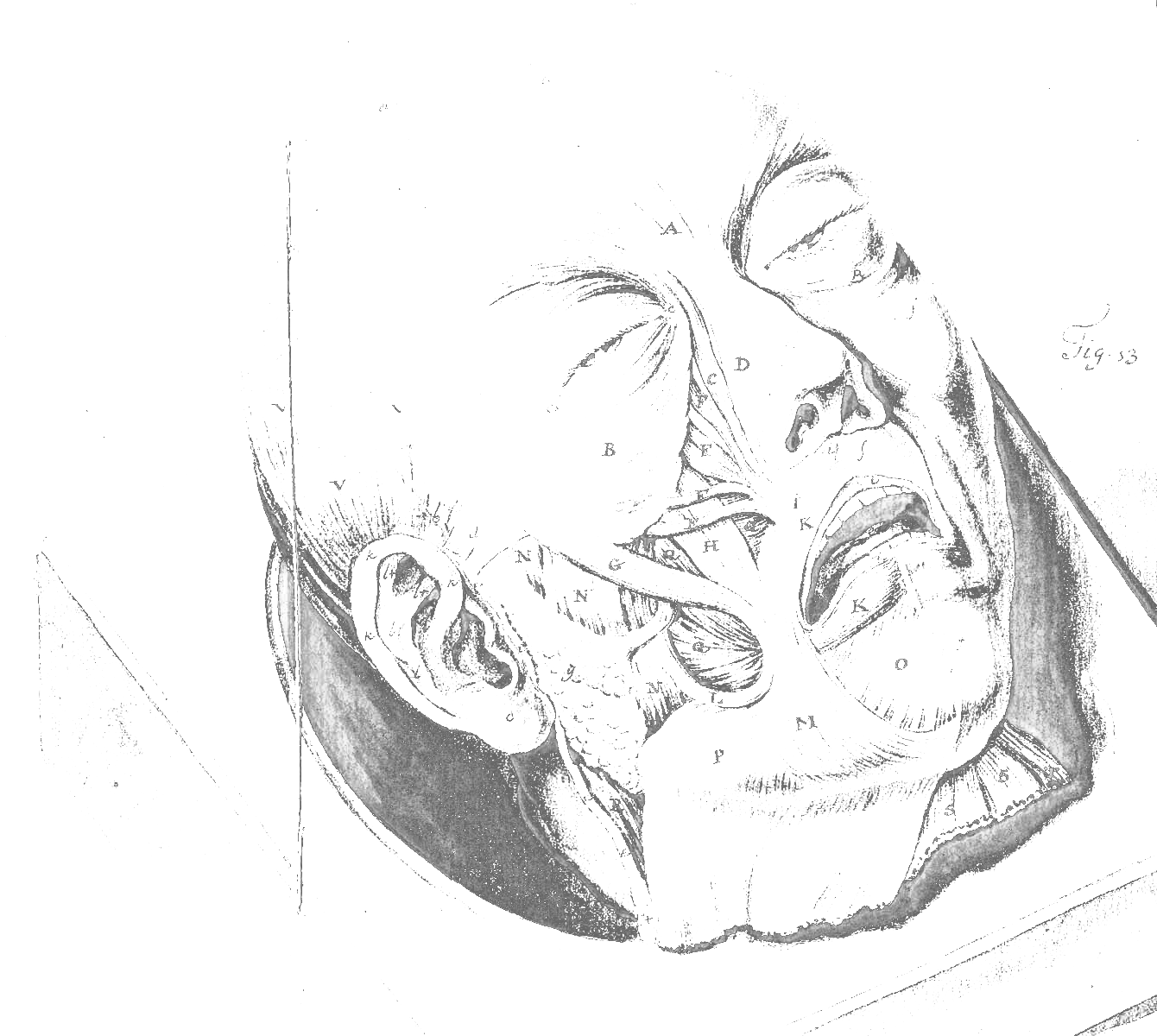

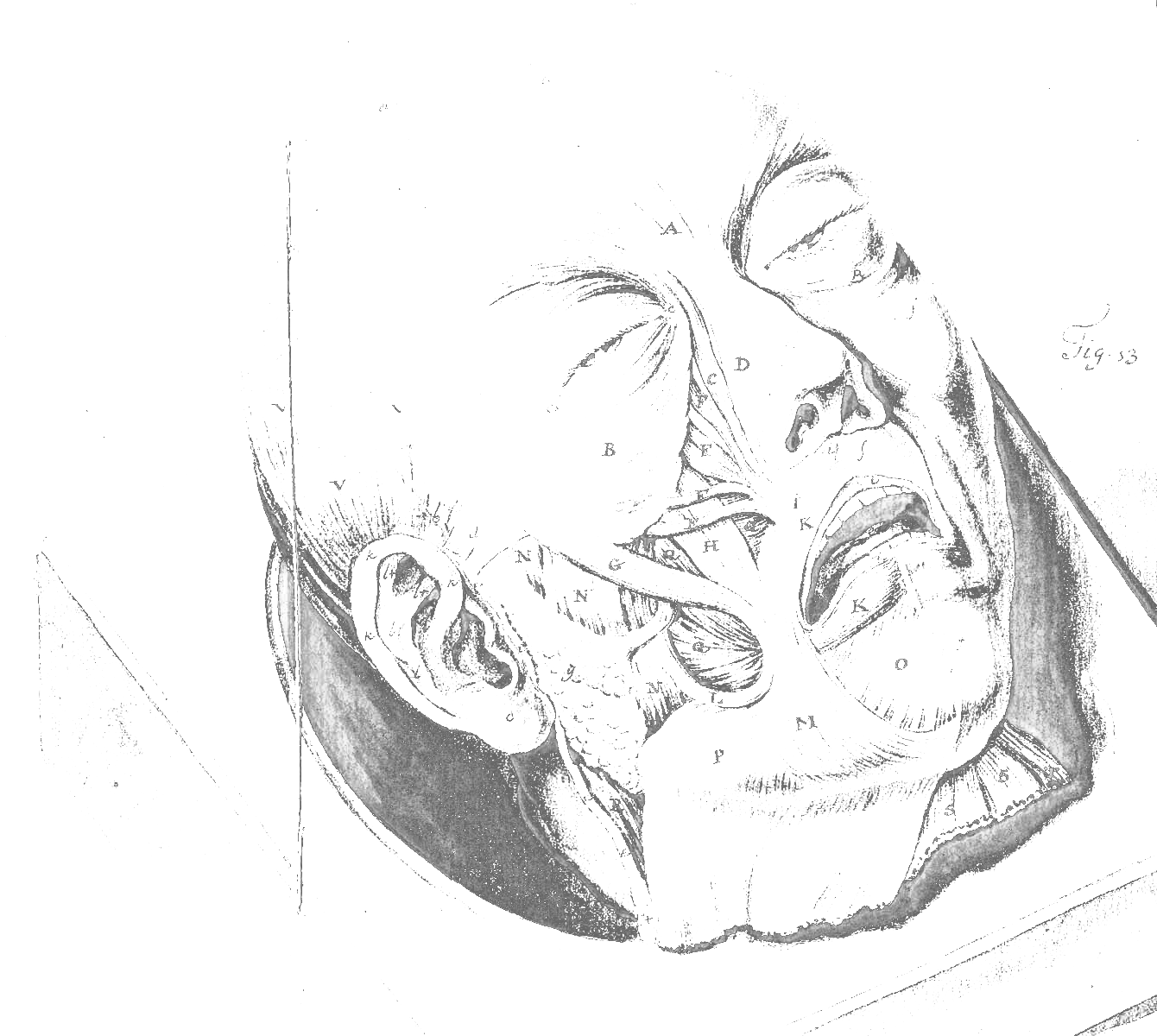

Вот ещё проверка для старика: он выключил бы свет в зале и оставил только лампу над роялью или хотел бы полного света, чтобы зрители следили за каждым мимическим изменением. Я знаю человека, который записывает лица цифрами и буквами.

Конечно, у нас тоже есть все эти цифры. Не то что там когда-то будет антиутопия, и мы сольёмся в одну сплошную массу пластилина. А вот прямо сейчас есть всё это. Мне кажется, разница между жизнью и антиутопией — в способности тирана изображать из себя великого эстета. Сталин со всеми его усами был, пожалуй, ближе всех к антиутопии. А тирания в принципе — проявление гомосексуальных потребностей у гетеросексуальных существ.

Пока я пытался распознать старика, он обернулся ещё раз и даже чертыхнулся. Это новая пища. Чертыхание не делает из него: а) истерика, б) набожного. Но вполне может сделать: а) инженером б) сатанистом? Что за дикий идиотизм.

Мимо полиграфического института, в сторону проспекта Сахарова. Третья суббота апреля.

Серые коробки домов — это не совсем то, что есть на самом деле. Они, эти дома, имеют весьма разнообразную личную палитру. Как будто кто-то захватал их грязной лапой. Были у того, старого режима такие враги: недобитки. Ну кто это был? А мне приходит в голову, что по всему судя (по фонетики, семантике, семиотике) мрачные пятиэтажки — это они самые, недобитки, и есть. Мне их жалко, потому что они совсем не повинны в этом. И как бы в самом слове «недобитки» больше не пренебрежения, а тоски.

Тоску можно найти во многих русских словах. Вообще, в России тоска — профессиональный инструмент. Если ты не умеешь им пользоваться, считай что такие профессии как столяр, поэт, монтажник, уборщик, гримёр, актёр, сценарист, осветитель (подчёркнуто), работник вокзала, литератор, обходчик железнодорожных путей, перкуссионист в оркестре, профессиональный сионист, правый политик, работник ЖЭКа, статист в кино, режиссёр филиала такого-то театра, актёр кордебалета и смотрительница музея лётчика-испытателя Михаила Глинки (редкая судьба!), — все эти профессии для тебя закрыты. Но на что-то ты ещё способен.

Знаете, бывает такое чувство, что с тобой обязательно кто-нибудь заговорит на улице?

Ведь мне всегда хотелось использовать это во благо.

Ну пусть, пусть.Мимо: ограда политехнического музея. Выходной день, Садовое кольцо.

Я же не буду присматриваться к нему слишком явно. Вот, что я успел отметить: лысина, возраст около шестидесяти пяти, зелёная куртка. В общем, не старик.

К вопросу о стереотипах. Если об этом ещё не было сказано — не беда, не поздно. К вопросу о стереотипах. К вопросу о стереотипах и клише. И достаточно. Нечего об этом много говорить.

Старик, конечно, встревожен. Ну это совсем чёрт знает что! Почему же он «конечно встревожен». Я заметил для себя: в таких случаях «конечно», «всенепременно», «разумеется» и тому подобное, — ставится отдельно от предложения в другом тексте и сжигается на ритуальном костре. Конечно с хохотом и прыжками. Нет, не подумайте, что это ересь. Но согласитесь, что старик не «конечно встревожен», а по факту, просто «встревожен». То есть он встревожен не до того как встревожился. Надеюсь, вам стало от этого легче.

Собственно, куда я иду? Я иду на Покровский бульвар через Мясницкую улицу и Чистопрудный бульвар. Ещё через проспект академика Сахарова, противопоставленного прихотью топонимики Маше Порываевой. Я нутром, русским языком чувствую, что академик проигрывает в этом противопоставлении.

У меня появляется особое чувство, когда я выхожу к перекрёстку Чистопрудного бульвара и Покровки. Это место — как кость в позвоночнике, позвонок. Представьте это не гадко, а чисто и абстрактно. Такое место, куда я точно не выйду, слушая Пендерецкого или Шуберта.

Старик поднял на меня глаза и произнёс:

—Не ходите туда!

Я шёл мимо политехнического музея, когда ко мне обратился тот самый старик, что торопливо шёл мне навстречу:

—Послушайте, — сказал он, — не ходите туда. Там оргия.

Я даже сначала не понял. А потом вспомнил! Конечно же, это же теперь разрешено. Да-да, я это и в новостях слышал, что Организация (хорошее название) устраивает двухдневную оргию. Только где?

—На Сахарова, — добавил старик и бросил злой взгляд назад.

—И что там?

Брови и руки старика пошли вверх, как будто кто-то сзади потянул его вниз.

—Что! Оргия!

А как же я забыл! Вчера только сказали по телевизору. Такие вещи очень нужно помнить! Это важные вещи. Вдруг где-то ещё идёт оргия, а я забыл…

Мне стало очень страшно, потому что я не мог вспомнить где ещё могут быть оргии, а старик уже ушёл.

Быстро за дерево!

Я так смешно присел за дерево. В школе так прятались, когда было не очень страшно, что тебя найдут. Смертельно страшно это, во всяком случае, не было.

Если кто-то из Организации сейчас пройдёт, я не вернусь домой. Вот первая мысль, которую скрыло дерево.

Сам страх — это ничего. Хуже быть пойманным.

Хуже, — что ничего не слышно. Они ведь на Сахарова. Это совсем рядом. Пятьдесят метров от дерева. Почему же мне ничего не слышно. Почему.

Если только остановить одну мысль, то можно думать. Мысль такая: меня уже увидели, и я не услышу, как сзади ко мне подойдут двое с повязками на руках и с резиновыми дубинками, и медленно, врастяжку нанесут первый упругий удар. Что если первым, что я услышу, будет свист дубинки. Какой я увижу землю, упав от удара. Если меня увидели, то речь идёт о минуте или двух. Государственная Организация, работают ладно, что уж там.

Если меня убьют, а Россия распадётся, то в какой из Россий я буду похоронен?Там же. Апрель. Дерево.

Я узнал это дерево. Это дерево Овидия. Или, как бы сейчас сказали, «древо». Я узнал его не потому, что оно выражает что-то древнеримское, а потому что… Я знаю, что Овидия лишили его дерева.

Нет, это не психоз. Меня никто так и не ударил палкой, проспект Сахарова пуст! Значит я нормален. Могу даже быть логичным. Мне очень нужно это сказать!

Овидий жил в Риме. И был поэтом. И знал и любил деревья в Риме не потому, что это были самые чудесные растения в мире, а потому что он их знал, и они сопутствовали его жизни. Это мы знаем. Будучи поэтом, он, конечно, делил со своей поэзией тень римских деревьев. Этих дурацких, крюкатых римских деревьев. Под их проклятущей сенью вырос он, великий поэт Овидий.

Но Август, следуя некой ошибочной логике, выгнал Овидия из Рима. И Овидий горевал.

И горевал он не вследствие того, что он вынужден был драить тарелки в румынском ресторане (этого мы не знаем), а по тихой и ясной причине, — его лишили дерева. Того дерева, под которым я сижу. Которое по-русски так и звучит: «дерево».

2011